ひかる君は琴の名手

Mimi 2024.12.26

風邪をひいて寝込んでしまった。本を読む気も起らない。NHKの大河ドラマ「ひかる君へ」を毎週見ていたところだったので、Audible で『源氏物語』を聴こうと思いたった。与謝野晶子訳の日本語朗読。全70時間36分。こんなに長時間の朗読を聴くのも、風邪ひきのベッドのお供にちょうど良いかもしれない。

物語の登場人物の中でもわたしの興味を掻き立てたのは、ひかる君―光源氏―だ。彼は、学識が高いばかりか、踊り、蹴鞠、歌詠み、と何をやっても超一流で、非凡な才能を見せる。「韻ふたぎ」という、詩の中の漢字を隠してどんな字か当てる勝負でも負け知らず。同席の学者をして、「どうしてこんなに何もかもがおできになるのだろう。やはり前生の因に特別なもののある方に違いない」と言わしめるほどだ。

特に私が感服したのは光源氏の琴の腕前、そして彼の琴に対する情熱である。

源氏物語には様々な琴が現れる。琴柱(ことじ)のない六弦の和琴(わごん)、七弦の唐琴。現代の箏(琴柱があるもの)にあたる十三弦の箏。それぞれ弾き方は違うのに源氏ときたらどれにも精通している。

もし、物語にただ、上手だと文字で書かれていたら、感服はしないだとう。だが、光源氏の場合は、本当に琴を弾く人でなければ書けないようなことが書いてある。例えば、紫の上に琴を教える時、「十三弦の琴は中央の弦の調子を高くするのはどうもしっくりこない」と言って、琴柱を平調に下げる。こんなことは、作者である紫式部が琴を嗜んでいたからこそ、光源氏をして言わしめたことであろう。

光源氏は琴(今後は筝を含め琴全般を指すことにする)を愛し、日常の心の拠り所にしていた。常に琴をそばに置き、手すさびで弾き、歌を歌ったりする。

身一つというような状態で都から明石に逃れた時にも琴を持参したほどだ。その明石で知己を得た入道は、延喜の聖帝から伝えられて三代目の芸を継いだ音楽家の一族だった。源氏は入道と折に触れ合奏するのだが、入道によれば、その娘は琴も琵琶も父をうならせる相当の腕前だという。そのことが光源氏に娘に対する興味を抱かせる結果となった。確かにその娘の演奏を聞いて源氏は感服した。その娘、明石の君は、後に光源氏の子供を産み京に暮らすことになる重要な存在である。

明石の君は、貴族の血統であると言うものの、それほど身分が高くないために、京でも源氏とは離れて住み、我が子を源氏の妻、紫の上に託さねばならなかった。だが教養が高く、音楽の才に恵まれているところは、紫式部の分身であると言ってよいと思う。

源氏は京都にいる時には、色々な女性と浮名を流したが、明石の君に惹かれたのは類まれな才能の故である。紫式部は、光源氏に男性の理想像を描き、明石の君に女性の理想像を描いたように思える。つまり出自や親の位階などに関係のない、演奏家としての才能だ。

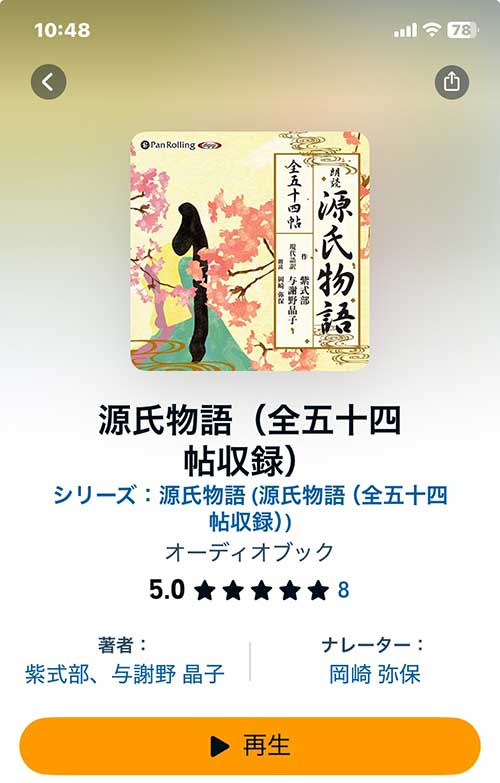

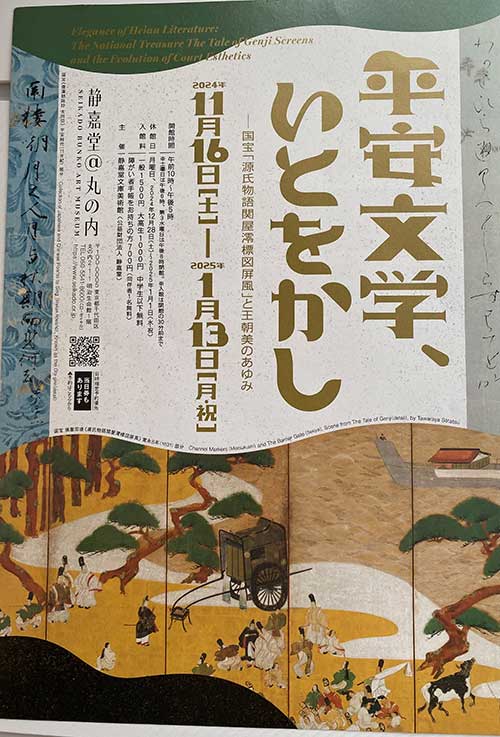

さて、丸の内の静嘉堂文庫で『平安文学、いとをかし』――国宝源氏物語関谷澪標図屏風」と王朝美のあゆみ―――という展覧会をやっている。それに関連して、『平安音楽?、いとをかし!』―――雅楽入門―――という説明付のコンサートがあるというので聴きに行った。

まず、コンサートでは源氏物語からいくつかの場面を選んで音楽が演奏された。「ひかる君へ」に出て来たような装束を身にまとった楽師が次々に登場するのを見るだけでもワクワクだ。雅楽の演奏だけでなく、最後は舞楽の陵王が美しい装束と面を付けた演者により披露された。

観客も一緒に朗詠をするなど、参加型の楽しい催しであった。

特に感動したのは、六弦の古い琴である。説明によれば、その琴は、天皇だけが弾くのを許されるほどの貴重な楽器だとか。琴を弾くことで神の託宣を賜ったのだろうか。

思い出したのは、ピューリッツァー作家であるジェラルディン・ブルックス(Geraldine Brooks)作のThe Secret Chord (2015) という著作。彼女はダビデ王の生涯をこの本で描いている。このダビデ王、光源氏顔負けの女狂いの様相を示し、気に入った女性の夫を死に追いやる残忍な性格である一方、ハープの腕は一流なのである。そして源氏のように、常にハープを手離さず、時に引きこもって神とハープで対話する。

物語の登場人物の中でもわたしの興味を掻き立てたのは、ひかる君―光源氏―だ。彼は、学識が高いばかりか、踊り、蹴鞠、歌詠み、と何をやっても超一流で、非凡な才能を見せる。「韻ふたぎ」という、詩の中の漢字を隠してどんな字か当てる勝負でも負け知らず。同席の学者をして、「どうしてこんなに何もかもがおできになるのだろう。やはり前生の因に特別なもののある方に違いない」と言わしめるほどだ。

特に私が感服したのは光源氏の琴の腕前、そして彼の琴に対する情熱である。

源氏物語には様々な琴が現れる。琴柱(ことじ)のない六弦の和琴(わごん)、七弦の唐琴。現代の箏(琴柱があるもの)にあたる十三弦の箏。それぞれ弾き方は違うのに源氏ときたらどれにも精通している。

もし、物語にただ、上手だと文字で書かれていたら、感服はしないだとう。だが、光源氏の場合は、本当に琴を弾く人でなければ書けないようなことが書いてある。例えば、紫の上に琴を教える時、「十三弦の琴は中央の弦の調子を高くするのはどうもしっくりこない」と言って、琴柱を平調に下げる。こんなことは、作者である紫式部が琴を嗜んでいたからこそ、光源氏をして言わしめたことであろう。

光源氏は琴(今後は筝を含め琴全般を指すことにする)を愛し、日常の心の拠り所にしていた。常に琴をそばに置き、手すさびで弾き、歌を歌ったりする。

身一つというような状態で都から明石に逃れた時にも琴を持参したほどだ。その明石で知己を得た入道は、延喜の聖帝から伝えられて三代目の芸を継いだ音楽家の一族だった。源氏は入道と折に触れ合奏するのだが、入道によれば、その娘は琴も琵琶も父をうならせる相当の腕前だという。そのことが光源氏に娘に対する興味を抱かせる結果となった。確かにその娘の演奏を聞いて源氏は感服した。その娘、明石の君は、後に光源氏の子供を産み京に暮らすことになる重要な存在である。

明石の君は、貴族の血統であると言うものの、それほど身分が高くないために、京でも源氏とは離れて住み、我が子を源氏の妻、紫の上に託さねばならなかった。だが教養が高く、音楽の才に恵まれているところは、紫式部の分身であると言ってよいと思う。

源氏は京都にいる時には、色々な女性と浮名を流したが、明石の君に惹かれたのは類まれな才能の故である。紫式部は、光源氏に男性の理想像を描き、明石の君に女性の理想像を描いたように思える。つまり出自や親の位階などに関係のない、演奏家としての才能だ。

さて、丸の内の静嘉堂文庫で『平安文学、いとをかし』――国宝源氏物語関谷澪標図屏風」と王朝美のあゆみ―――という展覧会をやっている。それに関連して、『平安音楽?、いとをかし!』―――雅楽入門―――という説明付のコンサートがあるというので聴きに行った。

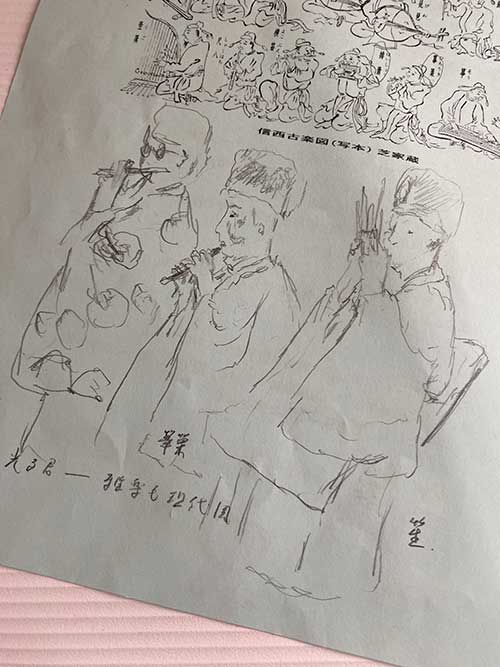

まず、コンサートでは源氏物語からいくつかの場面を選んで音楽が演奏された。「ひかる君へ」に出て来たような装束を身にまとった楽師が次々に登場するのを見るだけでもワクワクだ。雅楽の演奏だけでなく、最後は舞楽の陵王が美しい装束と面を付けた演者により披露された。

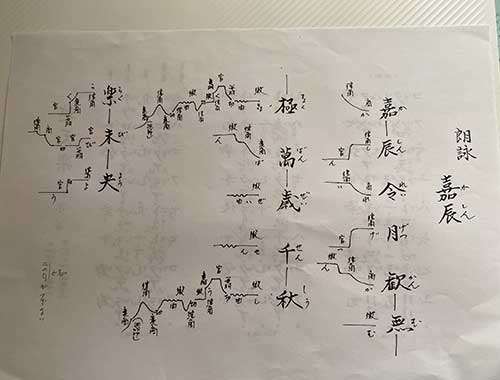

観客も一緒に朗詠をするなど、参加型の楽しい催しであった。

静嘉堂文庫の展覧会チラシ

静嘉堂文庫展覧会の関連イベント

[源氏物語に綴られた音楽]チラシ

レクチャーを受けて、観客皆で朗詠

二の句とは高い音のことで、二の句がつげないのもとの意味を知った

撮影できないので、演者をスケッチ

舞楽、陵王の装束

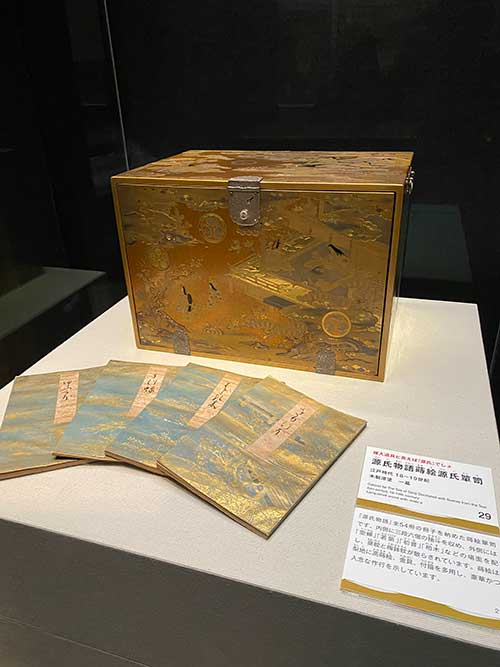

静嘉堂文庫の展覧会より

源氏物語と、それを収める箪笥

静嘉堂文庫の展示より

明石の君と幼い姫君

特に感動したのは、六弦の古い琴である。説明によれば、その琴は、天皇だけが弾くのを許されるほどの貴重な楽器だとか。琴を弾くことで神の託宣を賜ったのだろうか。

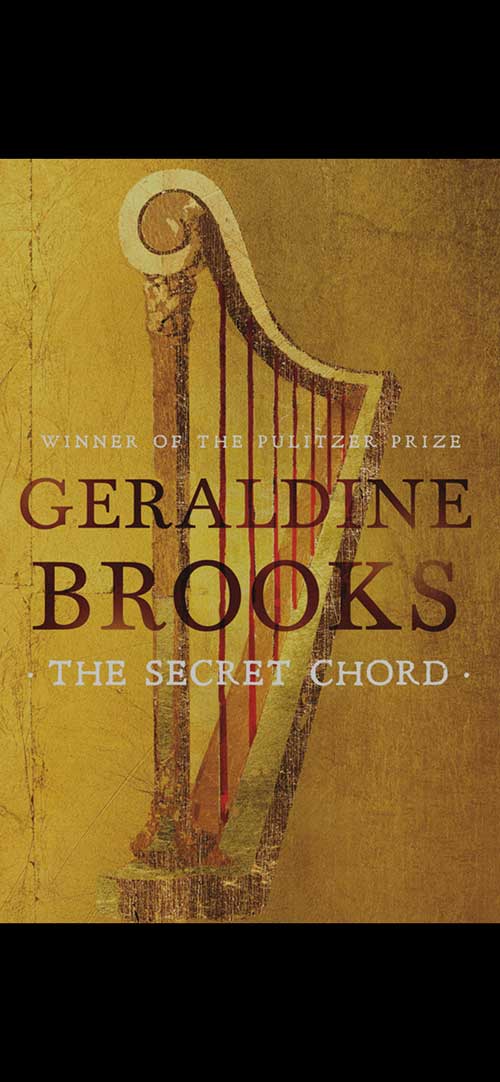

思い出したのは、ピューリッツァー作家であるジェラルディン・ブルックス(Geraldine Brooks)作のThe Secret Chord (2015) という著作。彼女はダビデ王の生涯をこの本で描いている。このダビデ王、光源氏顔負けの女狂いの様相を示し、気に入った女性の夫を死に追いやる残忍な性格である一方、ハープの腕は一流なのである。そして源氏のように、常にハープを手離さず、時に引きこもって神とハープで対話する。

The Secret Chord の表紙

Kindle より