ラスコーからロダンへ

Mimi 2017.12.18

先月淡島ホテルに滞在した時、ロダンの作品をデッサンすることになったのは、たまたまその脇に座り心地の良いソファがあったからに過ぎない。暇つぶしにスケッチしようと部屋を出たが、外は寒そうなのでホテルの中にいることにしたのだ。

その作品は、ギャラリーになっている通路とそのソファとの間に展示されており、わたしはいつも通路側からしかそのブロンズ像を見ていなかった。ソファに座って、まず作品をじっくり眺める。題名は”Amour” (愛)である。なんとも奇妙な像である。三人の裸体の像なのだが、人物の配置の仕方が変わっている。一人が台に横たわり、後の二人がその人に接吻しているのだ。 横たわった一人は、男か女かも判然としない。というよりは、どちらのようにも見える。

それに接吻している二人は男女か?三人の関係性は謎めいているが、全体の構図は妙に説明的なのだ。覆いかぶさるように接吻している二人の膝やふくらはぎが横たわる人の台の下に見える。この人たちは、いったいどういう関係?デッサンしながらも、わたしの手は休みなく形状は写すが、心の中はクウェスチョン・マークが飛び交っていた。

横たわった一人は、男か女かも判然としない。というよりは、どちらのようにも見える。

それに接吻している二人は男女か?三人の関係性は謎めいているが、全体の構図は妙に説明的なのだ。覆いかぶさるように接吻している二人の膝やふくらはぎが横たわる人の台の下に見える。この人たちは、いったいどういう関係?デッサンしながらも、わたしの手は休みなく形状は写すが、心の中はクウェスチョン・マークが飛び交っていた。

後でGoogle の画像検索で”Amour”を検索してみたのだが、同名の題で、2人で抱擁する作品はあっても、このように3人というのは出てこなかった。

後でGoogle の画像検索で”Amour”を検索してみたのだが、同名の題で、2人で抱擁する作品はあっても、このように3人というのは出てこなかった。

ところが、先日文化村に「ロダン カミーユと永遠のアトリエ」という映画を見に行った時に、その手がかりが掴めた気がした。ロダン没後100年である今年を記念して造られたその映画は、ロダンの業績や私生活が客観的に描かれている。ロダンがカミーユ以外にも、モデルや弟子と次々と関係を持っていたことがわかる。私と映画に一緒に行ったゆり子さんは、映画を見終わった時、「ロダンってすけべなおじさんだったのね」と言ったが、まったくその通りだ。次々と女性に手を出す、節操のない男。正式な結婚はしていなくても妻がいるのに。それにその人との子を認知しない。なんというエゴイスト!映画の中には、そんな生活の中で、モデルと弟子(両方女性)と三人で愛をむさぼる様子が暗示されていた。

淡島ホテルの”Amour”をデッサンした直後なので、ああ、こういうことなのね、と思った。つまり、ロダンは自分の情事も自分の作品の創作の糧にしたのだ。エロスに身をゆだねる自分と、それを見つめる自分。横たわる人の男女の区別があいまいなのは、ヘルマフロディーテを意識して、両性具有像の新しい形を示したかったのかもしれない。ギリシャ彫刻の伝統を現代の彫刻に蘇らせたのだ。ただの、「すけべなおじさん」と片付けられない。

ロダンの作品が気になりはじめた。

実はわたしはロダンの作品を見て、心が「しーん」としたことがない。例えばシスティーナ礼拝堂にある、ミケランジェロのイエスの亡骸を膝に載せるマリア像とか、ボルゲーゼ美術館にあるベルニーニの、アポロンに追いかけられて指の先から木の枝に変身していくダフネの像とか、見るたびに心の琴線が鳴らされる作品と、ロダンは一線を画す。

パリのロダン美術館に行った時には、その豪壮な建物が元のロダンの住居で、死後寄贈されたのだと聞き、こんなお城みたいな家に住めるのだからきっとすごい彫刻家に違いないと思ったのだが、なんでもてはやされるのか理解できない。一緒に展示されているカミーユ・クローデルの作品の方が好きだと思った。でも、そんなことを言ったら、あなたは芸術が分からない人なのね、などと思われてしまうのが怖くて黙って見ていたら、一緒に行ったフランスの友人マルテが「わたしは、カミーユの作品の方が好きなの」とささやいた。その時どんなにほっとしたか。

ロダンはと言えば、大げさすぎる気がしたし、題材だってなんでこんなのを作るの?と思うものがいくつもある。でぶっちょの「バルザック像」などは、裸でも服を身に着けていても醜悪だ。「鼻のつぶれた男」なんて、もっとハンサムなモデルはいないの?と思ってしまう。「カレーの市民」に至っては、体に対して手足が末端肥大症みたいに大きすぎ、その大きい手で顔を覆って慟哭する。未練たっぷりに背後を振り返る者もいる。群像を見ていると、町を守るために犠牲になりに行くという自分の使命を認識していたらこんな姿ではないのでは?実際はもっと粛々と受け止めていたのではないかしら?と思う。

だが、ロダンの作品は、私を感動はさせないものの、なぜか私の内に「違和感」となって存在するのだ。呑み込めないで喉につっかかっている塊のようなもの。多分、わたしが大事なことを理解せず見落としているのでは、と自問してしまうようなもの。

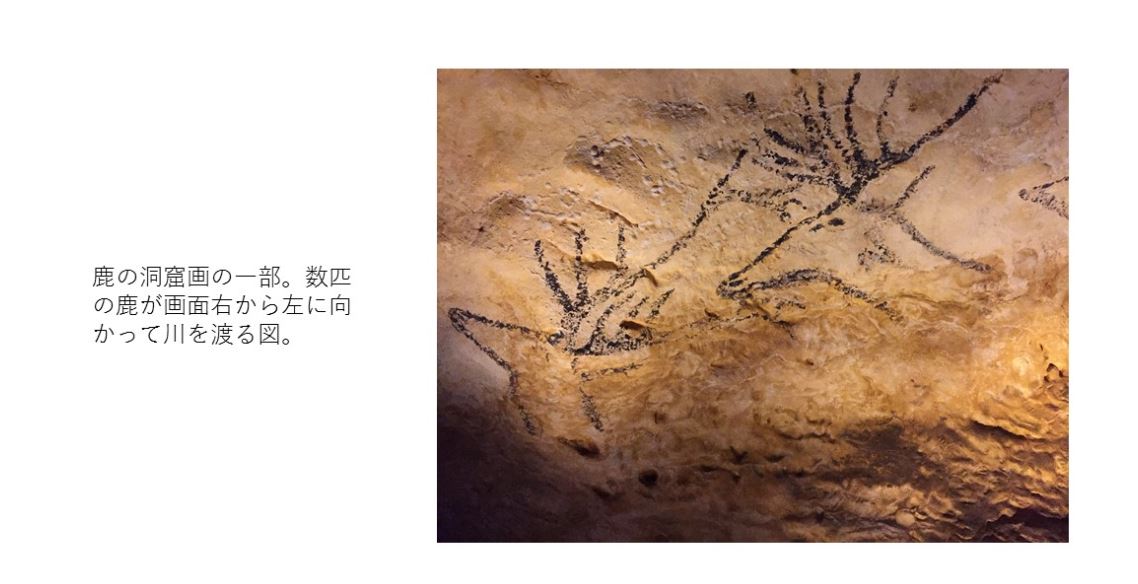

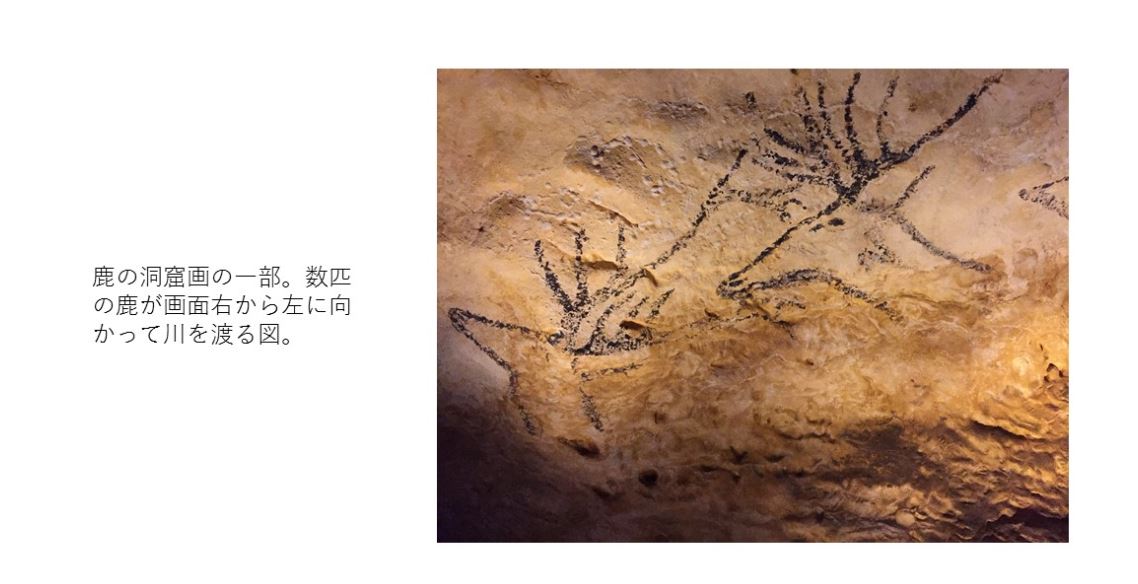

それのヒントが、今年の初めに行った展覧会の写真を見ていて現れた。国立科学博物館で開かれたラスコーの洞窟壁画展である。今から2万年前にクロマニョン人によって描かれたものを、洞窟自体から忠実に再現して展示していた。その中に、川を泳いで渡る鹿の絵があった。一瞬見ると、何匹もの鹿が川を渡っているように見える。だが、その時にわたしが感じたのは、これは時の流れを同じ画面に閉じ込めているのだということだ。

「信貴山縁起絵巻」の「尼公巻(あまぎみのまき)東大寺の大仏」を思い出したせいかもしれない。そこでは、大仏の夢告を得た尼公の姿が、一枚の絵の中にいろいろな姿で描かれている。多分ラスコーの鹿の絵を描いた人も、画面の右から左へと移動して行く鹿の姿を描きとめるための手段として何匹も描いたのだろう。

「信貴山縁起絵巻」の「尼公巻(あまぎみのまき)東大寺の大仏」を思い出したせいかもしれない。そこでは、大仏の夢告を得た尼公の姿が、一枚の絵の中にいろいろな姿で描かれている。多分ラスコーの鹿の絵を描いた人も、画面の右から左へと移動して行く鹿の姿を描きとめるための手段として何匹も描いたのだろう。

そこで、「カレーの市民」が登場する。この群像も、一人の心の中の葛藤を6人の人にいろいろな姿をさせることで描いたのではないか?ラスコーの壁画が時間を絵の中に閉じ込めたように。ロダンは最初、リーダーのユスタージュ・ド・サンピエール像のみを要望されたのだが、強硬に一行全6人の像にしたのだと言う。ロダンは単に人間の外見の姿ではなく、苦しみ、悶え、葛藤する、様々に変化する一人の心の様相を、幾通りにも表現したかったのだ。そのためには、表現性を強めるために、手足を異様に大きくすることも厭わなかった。カレーの人はシチュエーションを提供しただけだ。

そこで、「カレーの市民」が登場する。この群像も、一人の心の中の葛藤を6人の人にいろいろな姿をさせることで描いたのではないか?ラスコーの壁画が時間を絵の中に閉じ込めたように。ロダンは最初、リーダーのユスタージュ・ド・サンピエール像のみを要望されたのだが、強硬に一行全6人の像にしたのだと言う。ロダンは単に人間の外見の姿ではなく、苦しみ、悶え、葛藤する、様々に変化する一人の心の様相を、幾通りにも表現したかったのだ。そのためには、表現性を強めるために、手足を異様に大きくすることも厭わなかった。カレーの人はシチュエーションを提供しただけだ。

こういうことを考えついたからと言ってロダンが好きになったわけでも違和感が減ったわけではないが、ロダンがすこーし理解できた気がする。

その作品は、ギャラリーになっている通路とそのソファとの間に展示されており、わたしはいつも通路側からしかそのブロンズ像を見ていなかった。ソファに座って、まず作品をじっくり眺める。題名は”Amour” (愛)である。なんとも奇妙な像である。三人の裸体の像なのだが、人物の配置の仕方が変わっている。一人が台に横たわり、後の二人がその人に接吻しているのだ。

横たわった一人は、男か女かも判然としない。というよりは、どちらのようにも見える。

それに接吻している二人は男女か?三人の関係性は謎めいているが、全体の構図は妙に説明的なのだ。覆いかぶさるように接吻している二人の膝やふくらはぎが横たわる人の台の下に見える。この人たちは、いったいどういう関係?デッサンしながらも、わたしの手は休みなく形状は写すが、心の中はクウェスチョン・マークが飛び交っていた。

横たわった一人は、男か女かも判然としない。というよりは、どちらのようにも見える。

それに接吻している二人は男女か?三人の関係性は謎めいているが、全体の構図は妙に説明的なのだ。覆いかぶさるように接吻している二人の膝やふくらはぎが横たわる人の台の下に見える。この人たちは、いったいどういう関係?デッサンしながらも、わたしの手は休みなく形状は写すが、心の中はクウェスチョン・マークが飛び交っていた。

後でGoogle の画像検索で”Amour”を検索してみたのだが、同名の題で、2人で抱擁する作品はあっても、このように3人というのは出てこなかった。

後でGoogle の画像検索で”Amour”を検索してみたのだが、同名の題で、2人で抱擁する作品はあっても、このように3人というのは出てこなかった。

ところが、先日文化村に「ロダン カミーユと永遠のアトリエ」という映画を見に行った時に、その手がかりが掴めた気がした。ロダン没後100年である今年を記念して造られたその映画は、ロダンの業績や私生活が客観的に描かれている。ロダンがカミーユ以外にも、モデルや弟子と次々と関係を持っていたことがわかる。私と映画に一緒に行ったゆり子さんは、映画を見終わった時、「ロダンってすけべなおじさんだったのね」と言ったが、まったくその通りだ。次々と女性に手を出す、節操のない男。正式な結婚はしていなくても妻がいるのに。それにその人との子を認知しない。なんというエゴイスト!映画の中には、そんな生活の中で、モデルと弟子(両方女性)と三人で愛をむさぼる様子が暗示されていた。

淡島ホテルの”Amour”をデッサンした直後なので、ああ、こういうことなのね、と思った。つまり、ロダンは自分の情事も自分の作品の創作の糧にしたのだ。エロスに身をゆだねる自分と、それを見つめる自分。横たわる人の男女の区別があいまいなのは、ヘルマフロディーテを意識して、両性具有像の新しい形を示したかったのかもしれない。ギリシャ彫刻の伝統を現代の彫刻に蘇らせたのだ。ただの、「すけべなおじさん」と片付けられない。

ロダンの作品が気になりはじめた。

実はわたしはロダンの作品を見て、心が「しーん」としたことがない。例えばシスティーナ礼拝堂にある、ミケランジェロのイエスの亡骸を膝に載せるマリア像とか、ボルゲーゼ美術館にあるベルニーニの、アポロンに追いかけられて指の先から木の枝に変身していくダフネの像とか、見るたびに心の琴線が鳴らされる作品と、ロダンは一線を画す。

パリのロダン美術館に行った時には、その豪壮な建物が元のロダンの住居で、死後寄贈されたのだと聞き、こんなお城みたいな家に住めるのだからきっとすごい彫刻家に違いないと思ったのだが、なんでもてはやされるのか理解できない。一緒に展示されているカミーユ・クローデルの作品の方が好きだと思った。でも、そんなことを言ったら、あなたは芸術が分からない人なのね、などと思われてしまうのが怖くて黙って見ていたら、一緒に行ったフランスの友人マルテが「わたしは、カミーユの作品の方が好きなの」とささやいた。その時どんなにほっとしたか。

ロダンはと言えば、大げさすぎる気がしたし、題材だってなんでこんなのを作るの?と思うものがいくつもある。でぶっちょの「バルザック像」などは、裸でも服を身に着けていても醜悪だ。「鼻のつぶれた男」なんて、もっとハンサムなモデルはいないの?と思ってしまう。「カレーの市民」に至っては、体に対して手足が末端肥大症みたいに大きすぎ、その大きい手で顔を覆って慟哭する。未練たっぷりに背後を振り返る者もいる。群像を見ていると、町を守るために犠牲になりに行くという自分の使命を認識していたらこんな姿ではないのでは?実際はもっと粛々と受け止めていたのではないかしら?と思う。

だが、ロダンの作品は、私を感動はさせないものの、なぜか私の内に「違和感」となって存在するのだ。呑み込めないで喉につっかかっている塊のようなもの。多分、わたしが大事なことを理解せず見落としているのでは、と自問してしまうようなもの。

それのヒントが、今年の初めに行った展覧会の写真を見ていて現れた。国立科学博物館で開かれたラスコーの洞窟壁画展である。今から2万年前にクロマニョン人によって描かれたものを、洞窟自体から忠実に再現して展示していた。その中に、川を泳いで渡る鹿の絵があった。一瞬見ると、何匹もの鹿が川を渡っているように見える。だが、その時にわたしが感じたのは、これは時の流れを同じ画面に閉じ込めているのだということだ。

「信貴山縁起絵巻」の「尼公巻(あまぎみのまき)東大寺の大仏」を思い出したせいかもしれない。そこでは、大仏の夢告を得た尼公の姿が、一枚の絵の中にいろいろな姿で描かれている。多分ラスコーの鹿の絵を描いた人も、画面の右から左へと移動して行く鹿の姿を描きとめるための手段として何匹も描いたのだろう。

「信貴山縁起絵巻」の「尼公巻(あまぎみのまき)東大寺の大仏」を思い出したせいかもしれない。そこでは、大仏の夢告を得た尼公の姿が、一枚の絵の中にいろいろな姿で描かれている。多分ラスコーの鹿の絵を描いた人も、画面の右から左へと移動して行く鹿の姿を描きとめるための手段として何匹も描いたのだろう。

そこで、「カレーの市民」が登場する。この群像も、一人の心の中の葛藤を6人の人にいろいろな姿をさせることで描いたのではないか?ラスコーの壁画が時間を絵の中に閉じ込めたように。ロダンは最初、リーダーのユスタージュ・ド・サンピエール像のみを要望されたのだが、強硬に一行全6人の像にしたのだと言う。ロダンは単に人間の外見の姿ではなく、苦しみ、悶え、葛藤する、様々に変化する一人の心の様相を、幾通りにも表現したかったのだ。そのためには、表現性を強めるために、手足を異様に大きくすることも厭わなかった。カレーの人はシチュエーションを提供しただけだ。

そこで、「カレーの市民」が登場する。この群像も、一人の心の中の葛藤を6人の人にいろいろな姿をさせることで描いたのではないか?ラスコーの壁画が時間を絵の中に閉じ込めたように。ロダンは最初、リーダーのユスタージュ・ド・サンピエール像のみを要望されたのだが、強硬に一行全6人の像にしたのだと言う。ロダンは単に人間の外見の姿ではなく、苦しみ、悶え、葛藤する、様々に変化する一人の心の様相を、幾通りにも表現したかったのだ。そのためには、表現性を強めるために、手足を異様に大きくすることも厭わなかった。カレーの人はシチュエーションを提供しただけだ。

こういうことを考えついたからと言ってロダンが好きになったわけでも違和感が減ったわけではないが、ロダンがすこーし理解できた気がする。