+の美学 -の美学

Mimi 2017.08.24

毎日あちこち出歩いている私のことを、母はいつも「遊びをせんとや生まれけむ」と、半ばあきれ、半ば揶揄するように表現する。人目には遊び暮らしているように見えるかもしれないが、わたしは必ずそれら、遊びの行為をつなぐ「糸」を見出すようにしている。

その糸が交差し、からまりあい、人生が豊かになっていくのだ。

例えば、先日お昼は恵比寿のガストロノミー・ジョエル・ロブション、その後六本木の国立新美術館に行きジャコメッティ展を見た。そこで見出した「糸」について書いてみる。

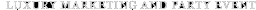

ジョエル・ロブションに関して言えば、正直言って、その日私の胃は最高のコンディションではなかった。その前日まで家族で淡島ホテルに連泊してご馳走三昧で過ごした。だから、その日食べたいのはおそうめん程度で、フレンチのフルコースは、ちょっと食傷気味だったのだ。だが、2か月前から予約をしていたジョエル・ロブション。それは何としても堪能しなければ、という「悲壮」な決意が必要だった。 シャトーと呼ばれる建物に入った途端、東京の喧噪と暑さが、シャットダウンされ、静かで落ち着いた空間が広がる。クラシックな鉄格子のエレベーターに乗ると、バーズアイ・メープルの木目が美しい。2階に上ると、暗い色を基調とした店内にバカラの大きなシャンデリア。そこに黒いテーブルクロスがかかった大小のテーブルが浮かんでいる。

シャトーと呼ばれる建物に入った途端、東京の喧噪と暑さが、シャットダウンされ、静かで落ち着いた空間が広がる。クラシックな鉄格子のエレベーターに乗ると、バーズアイ・メープルの木目が美しい。2階に上ると、暗い色を基調とした店内にバカラの大きなシャンデリア。そこに黒いテーブルクロスがかかった大小のテーブルが浮かんでいる。

家を出る時に「本当はおそうめんが食べたいのに」と抱いた悲壮な感覚なんて、いつの間にか霧散してしまって、私はすっかり「フレンチを食べるぞ!」というモードに突入していた。それに、ご一緒するのは、仲良しのグルメ、ゆり子さんだ。

家を出る時に「本当はおそうめんが食べたいのに」と抱いた悲壮な感覚なんて、いつの間にか霧散してしまって、私はすっかり「フレンチを食べるぞ!」というモードに突入していた。それに、ご一緒するのは、仲良しのグルメ、ゆり子さんだ。

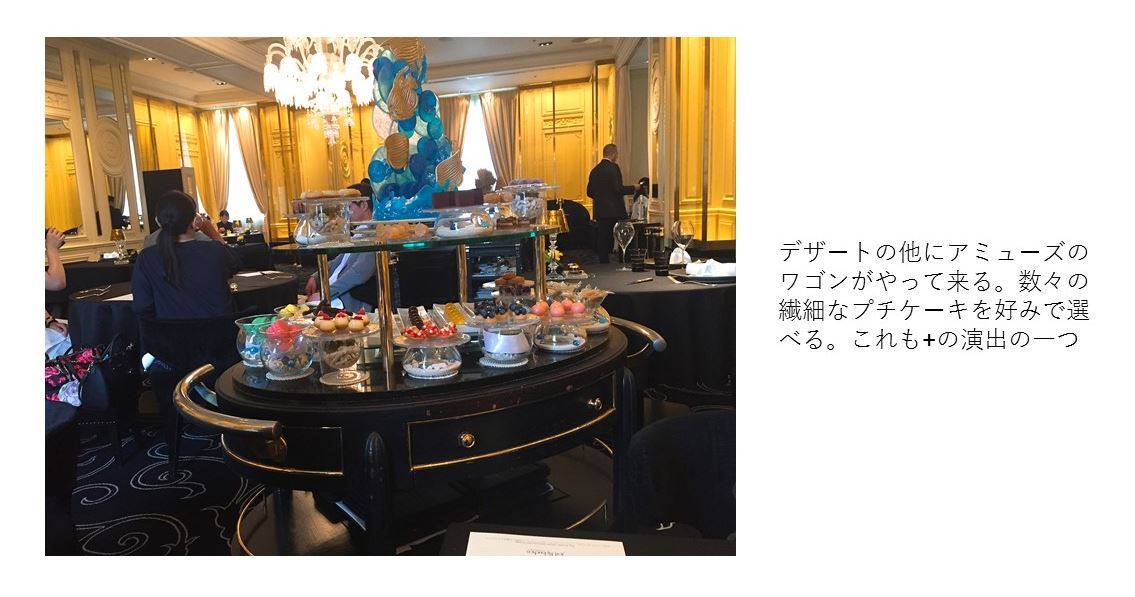

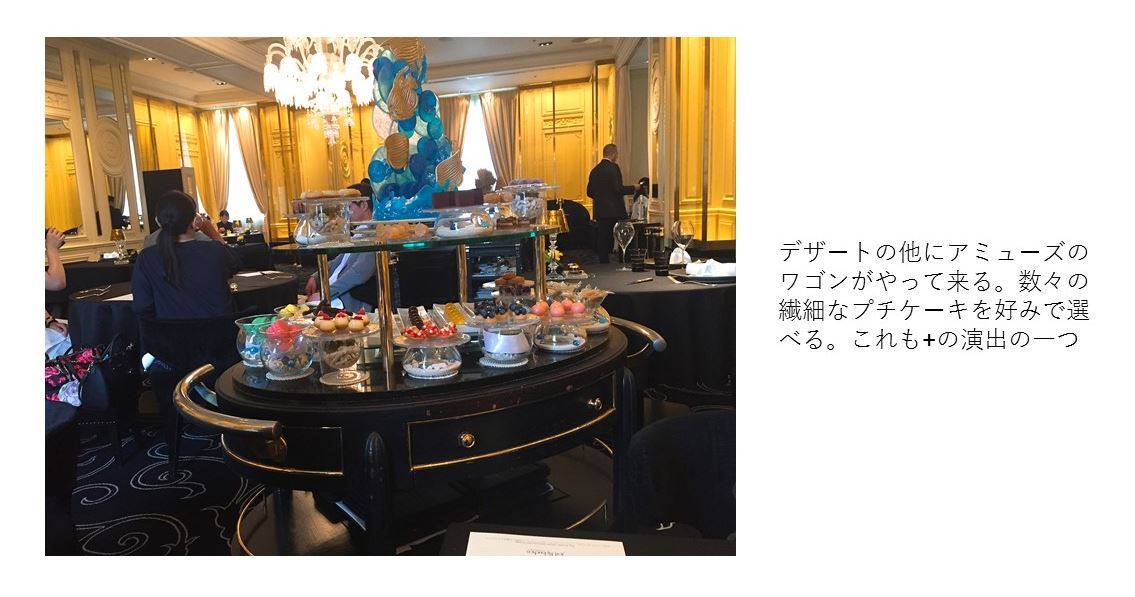

そこで、いただいた料理と言ったら!!食べてしまうのがもったいないほどの、繊細な芸術品と言ってよいものだった。目はもっと楽しみたいと言う。だが、舌は早く味わいたいと言う。私の心の中で、目と舌とが闘い、結局は舌が勝利して、更なる喜びを味わう繰り返し。

私の心を躍らせたのは、基調となる料理(舌を満足させる)に趣向を凝らせた飾り付けをし、まず目で楽しむようにする演出である。例えば、コーンスープは、目の前に下の写真のように供される。 それだけでも、おいしそうだ。コーンには少し焦げ目をつけ、浮島のようなジュレの上には白い小さな花が乗っている。だが、「少々お待ちください」とギャルソンが言う。

彼はおもむろにピペットを取り出し、スープの上にオリーブオイルを一滴ずつ落として行くのだ。一粒一粒の小さな水玉が、スープを一つの宇宙に変えてしまい、水玉はそこに浮かぶ星のように見える。

それだけでも、おいしそうだ。コーンには少し焦げ目をつけ、浮島のようなジュレの上には白い小さな花が乗っている。だが、「少々お待ちください」とギャルソンが言う。

彼はおもむろにピペットを取り出し、スープの上にオリーブオイルを一滴ずつ落として行くのだ。一粒一粒の小さな水玉が、スープを一つの宇宙に変えてしまい、水玉はそこに浮かぶ星のように見える。

どんなお味がするのかしら。スープの上に水玉模様が付けられていく間に、期待は高まって行き、最後の一滴がピペットから落とされた時には、わくわく感が最高潮だ。この料理の中心で輝いているのは白い花。ペンタスという花だそうだ。花壇なら、豪華な花々の添え物になって、群れて咲いている花。だが、このスープの皿の上では、カレー味のジュレで出来た玉座にひとり座す王女となり、凛と輝いている。

どんなお味がするのかしら。スープの上に水玉模様が付けられていく間に、期待は高まって行き、最後の一滴がピペットから落とされた時には、わくわく感が最高潮だ。この料理の中心で輝いているのは白い花。ペンタスという花だそうだ。花壇なら、豪華な花々の添え物になって、群れて咲いている花。だが、このスープの皿の上では、カレー味のジュレで出来た玉座にひとり座す王女となり、凛と輝いている。

この冷たいコーンスープは、この花の存在、またそれを囲む装飾、そしてそれをもたらす演出によって、感動的な一品になった。これを、ペンタスの名にちなんで、「+(たす)の美学」と呼ぼうか。

この冷たいコーンスープは、この花の存在、またそれを囲む装飾、そしてそれをもたらす演出によって、感動的な一品になった。これを、ペンタスの名にちなんで、「+(たす)の美学」と呼ぼうか。

それと反対に、次に訪れたジャコメッティの展覧会では、「-(ひく)の美学」と言うべきものを味わった。

それと反対に、次に訪れたジャコメッティの展覧会では、「-(ひく)の美学」と言うべきものを味わった。

ところどころに、ジャコメッティが語る言葉が書いてある。その中でも、次の文が印象に残った。

A sculpture is not an object. It is an inquiry, a question、 an answer. It is something that cannot be completed or perfected. (立体作品は物体ではない。それは、疑問であり、探究であり、解答である。それは、決して仕上げられもしなければ、完成できもしない何かである。)

単に対象物を忠実に写すのではなく、それの持つ本質を見極めようと試行錯誤したジャコメッティの心を表す言葉だと思う。 ジャコメッティは、次のようにも述べている。

The closer I get to something, the more distant it becomes. (対象物に近づけば近づくほど、それは私から離れて行く。)

そうだ、対象物を良く見て、心を寄り添わすだけではいけないのだ。離れて、客観的に捉えることの重要性をジャコメッティは認識していた。

だから、彼の作品は、人間が肉体と精神とで出来ていると考えるなら、肉体部分をそぎ落として、精神だけを露出させたような作品にならざるを得なかった。 ジャコメッティ展のリーフレットの表にある男の像は、彼の内面にある人間というものを表現した作品だ。彼は、それを親指と人差し指の間で摘まめてしまうような、高さ2センチメートルくらいの像で作り、後に人間よりはるかに背の高い像でも作った。

ジャコメッティ展のリーフレットの表にある男の像は、彼の内面にある人間というものを表現した作品だ。彼は、それを親指と人差し指の間で摘まめてしまうような、高さ2センチメートルくらいの像で作り、後に人間よりはるかに背の高い像でも作った。

この像を見て、私が思い出したのは、キャサリン・マンスフィールドの”Life of Ma Parker”{『パーカーおばあさんの生涯』}という作品だ。パーカーおばあさんが、家政婦をしに通っている紳士の家で話は幕を開ける。

紳士との会話から、おばあさんの幼い孫が亡くなって、前日に埋葬されたことが分かる。紳士はお座なりの悔やみの言葉を述べるのみ。その後、おばあさんが味わって来た辛い人生が作者によって語られる。彼女の人生には、常に家族の死が付きまとっていた。7人の子供の死、そして夫の死。更に今度は、おばあさんと相思相愛だった孫息子まで、病気で亡くなってしまった。 おばあさんは、泣きたいが、仕事先で泣くことは出来ない。表に出るとそこは寒い通り。人が足早に行きかっている。そこに”the men walked like scissors”(男たちは鋏のように歩いていた。)という表現が出てくる。おばあさんは、勿論通りでも泣くことはできない。心行くまで泣ける場所なんてあるのか。「どこにもない」という言葉で話は終わる。

おばあさんは、泣きたいが、仕事先で泣くことは出来ない。表に出るとそこは寒い通り。人が足早に行きかっている。そこに”the men walked like scissors”(男たちは鋏のように歩いていた。)という表現が出てくる。おばあさんは、勿論通りでも泣くことはできない。心行くまで泣ける場所なんてあるのか。「どこにもない」という言葉で話は終わる。

ジャコメッティの男は、まさに鋏のようだ。そして、前のめりに歩いている姿から、足早にずんずん歩いているところが想像できる。人のことなど気にせず、自分の行先だけを見据えて。疎外された思いの、パーカーおばあさんの心象風景が、具象化されたかのような作品だ。

ジョエル・ロブションで味わった、足して美を作る手法、そしてジャコメッティ展で味わった、削ることで美の真髄を見出す手法。これら正反対の発想から美が生み出されていくことに、美の奥深さを感じる。

例えば、先日お昼は恵比寿のガストロノミー・ジョエル・ロブション、その後六本木の国立新美術館に行きジャコメッティ展を見た。そこで見出した「糸」について書いてみる。

ジョエル・ロブションに関して言えば、正直言って、その日私の胃は最高のコンディションではなかった。その前日まで家族で淡島ホテルに連泊してご馳走三昧で過ごした。だから、その日食べたいのはおそうめん程度で、フレンチのフルコースは、ちょっと食傷気味だったのだ。だが、2か月前から予約をしていたジョエル・ロブション。それは何としても堪能しなければ、という「悲壮」な決意が必要だった。

シャトーと呼ばれる建物に入った途端、東京の喧噪と暑さが、シャットダウンされ、静かで落ち着いた空間が広がる。クラシックな鉄格子のエレベーターに乗ると、バーズアイ・メープルの木目が美しい。2階に上ると、暗い色を基調とした店内にバカラの大きなシャンデリア。そこに黒いテーブルクロスがかかった大小のテーブルが浮かんでいる。

シャトーと呼ばれる建物に入った途端、東京の喧噪と暑さが、シャットダウンされ、静かで落ち着いた空間が広がる。クラシックな鉄格子のエレベーターに乗ると、バーズアイ・メープルの木目が美しい。2階に上ると、暗い色を基調とした店内にバカラの大きなシャンデリア。そこに黒いテーブルクロスがかかった大小のテーブルが浮かんでいる。

家を出る時に「本当はおそうめんが食べたいのに」と抱いた悲壮な感覚なんて、いつの間にか霧散してしまって、私はすっかり「フレンチを食べるぞ!」というモードに突入していた。それに、ご一緒するのは、仲良しのグルメ、ゆり子さんだ。

家を出る時に「本当はおそうめんが食べたいのに」と抱いた悲壮な感覚なんて、いつの間にか霧散してしまって、私はすっかり「フレンチを食べるぞ!」というモードに突入していた。それに、ご一緒するのは、仲良しのグルメ、ゆり子さんだ。

そこで、いただいた料理と言ったら!!食べてしまうのがもったいないほどの、繊細な芸術品と言ってよいものだった。目はもっと楽しみたいと言う。だが、舌は早く味わいたいと言う。私の心の中で、目と舌とが闘い、結局は舌が勝利して、更なる喜びを味わう繰り返し。

私の心を躍らせたのは、基調となる料理(舌を満足させる)に趣向を凝らせた飾り付けをし、まず目で楽しむようにする演出である。例えば、コーンスープは、目の前に下の写真のように供される。

それだけでも、おいしそうだ。コーンには少し焦げ目をつけ、浮島のようなジュレの上には白い小さな花が乗っている。だが、「少々お待ちください」とギャルソンが言う。

彼はおもむろにピペットを取り出し、スープの上にオリーブオイルを一滴ずつ落として行くのだ。一粒一粒の小さな水玉が、スープを一つの宇宙に変えてしまい、水玉はそこに浮かぶ星のように見える。

それだけでも、おいしそうだ。コーンには少し焦げ目をつけ、浮島のようなジュレの上には白い小さな花が乗っている。だが、「少々お待ちください」とギャルソンが言う。

彼はおもむろにピペットを取り出し、スープの上にオリーブオイルを一滴ずつ落として行くのだ。一粒一粒の小さな水玉が、スープを一つの宇宙に変えてしまい、水玉はそこに浮かぶ星のように見える。

どんなお味がするのかしら。スープの上に水玉模様が付けられていく間に、期待は高まって行き、最後の一滴がピペットから落とされた時には、わくわく感が最高潮だ。この料理の中心で輝いているのは白い花。ペンタスという花だそうだ。花壇なら、豪華な花々の添え物になって、群れて咲いている花。だが、このスープの皿の上では、カレー味のジュレで出来た玉座にひとり座す王女となり、凛と輝いている。

どんなお味がするのかしら。スープの上に水玉模様が付けられていく間に、期待は高まって行き、最後の一滴がピペットから落とされた時には、わくわく感が最高潮だ。この料理の中心で輝いているのは白い花。ペンタスという花だそうだ。花壇なら、豪華な花々の添え物になって、群れて咲いている花。だが、このスープの皿の上では、カレー味のジュレで出来た玉座にひとり座す王女となり、凛と輝いている。

この冷たいコーンスープは、この花の存在、またそれを囲む装飾、そしてそれをもたらす演出によって、感動的な一品になった。これを、ペンタスの名にちなんで、「+(たす)の美学」と呼ぼうか。

この冷たいコーンスープは、この花の存在、またそれを囲む装飾、そしてそれをもたらす演出によって、感動的な一品になった。これを、ペンタスの名にちなんで、「+(たす)の美学」と呼ぼうか。

それと反対に、次に訪れたジャコメッティの展覧会では、「-(ひく)の美学」と言うべきものを味わった。

それと反対に、次に訪れたジャコメッティの展覧会では、「-(ひく)の美学」と言うべきものを味わった。ところどころに、ジャコメッティが語る言葉が書いてある。その中でも、次の文が印象に残った。

A sculpture is not an object. It is an inquiry, a question、 an answer. It is something that cannot be completed or perfected. (立体作品は物体ではない。それは、疑問であり、探究であり、解答である。それは、決して仕上げられもしなければ、完成できもしない何かである。)

単に対象物を忠実に写すのではなく、それの持つ本質を見極めようと試行錯誤したジャコメッティの心を表す言葉だと思う。 ジャコメッティは、次のようにも述べている。

The closer I get to something, the more distant it becomes. (対象物に近づけば近づくほど、それは私から離れて行く。)

そうだ、対象物を良く見て、心を寄り添わすだけではいけないのだ。離れて、客観的に捉えることの重要性をジャコメッティは認識していた。

だから、彼の作品は、人間が肉体と精神とで出来ていると考えるなら、肉体部分をそぎ落として、精神だけを露出させたような作品にならざるを得なかった。

ジャコメッティ展のリーフレットの表にある男の像は、彼の内面にある人間というものを表現した作品だ。彼は、それを親指と人差し指の間で摘まめてしまうような、高さ2センチメートルくらいの像で作り、後に人間よりはるかに背の高い像でも作った。

ジャコメッティ展のリーフレットの表にある男の像は、彼の内面にある人間というものを表現した作品だ。彼は、それを親指と人差し指の間で摘まめてしまうような、高さ2センチメートルくらいの像で作り、後に人間よりはるかに背の高い像でも作った。

この像を見て、私が思い出したのは、キャサリン・マンスフィールドの”Life of Ma Parker”{『パーカーおばあさんの生涯』}という作品だ。パーカーおばあさんが、家政婦をしに通っている紳士の家で話は幕を開ける。

紳士との会話から、おばあさんの幼い孫が亡くなって、前日に埋葬されたことが分かる。紳士はお座なりの悔やみの言葉を述べるのみ。その後、おばあさんが味わって来た辛い人生が作者によって語られる。彼女の人生には、常に家族の死が付きまとっていた。7人の子供の死、そして夫の死。更に今度は、おばあさんと相思相愛だった孫息子まで、病気で亡くなってしまった。

おばあさんは、泣きたいが、仕事先で泣くことは出来ない。表に出るとそこは寒い通り。人が足早に行きかっている。そこに”the men walked like scissors”(男たちは鋏のように歩いていた。)という表現が出てくる。おばあさんは、勿論通りでも泣くことはできない。心行くまで泣ける場所なんてあるのか。「どこにもない」という言葉で話は終わる。

おばあさんは、泣きたいが、仕事先で泣くことは出来ない。表に出るとそこは寒い通り。人が足早に行きかっている。そこに”the men walked like scissors”(男たちは鋏のように歩いていた。)という表現が出てくる。おばあさんは、勿論通りでも泣くことはできない。心行くまで泣ける場所なんてあるのか。「どこにもない」という言葉で話は終わる。

ジャコメッティの男は、まさに鋏のようだ。そして、前のめりに歩いている姿から、足早にずんずん歩いているところが想像できる。人のことなど気にせず、自分の行先だけを見据えて。疎外された思いの、パーカーおばあさんの心象風景が、具象化されたかのような作品だ。

ジョエル・ロブションで味わった、足して美を作る手法、そしてジャコメッティ展で味わった、削ることで美の真髄を見出す手法。これら正反対の発想から美が生み出されていくことに、美の奥深さを感じる。