せせらぎの音、「噤みの午後」

Mimi 2020.08.24

8月の暑い日、別荘に行った。今の情勢で気楽に自然の中で過ごせるのは別荘しか思いつかない。息子一家は、庭でビニールプールに入るのを楽しみにしている。お嫁の真由ちゃんも孫のゲンちゃんも、このために水着を新調したのだそうだ。ちっちゃなビニールプールだけど、思いっきり楽しまなくちゃという気持ちが伝わってくる。愛しき者たちよ。

プールサイドでバーベキューをするということになり、肉もどっさりクーラーボックスに詰めて運んだ。その他の食物も、朝、昼、晩のメニューを考えて全部持つ。朝食だけでも、ワッフルには各種シロップ、ブルスケッタにはバジル、トルティーヤには・・・。パルミジャーノ・レッジアーノ、ジョエル・ロブションのマスタード、すべて書きだして用意する。

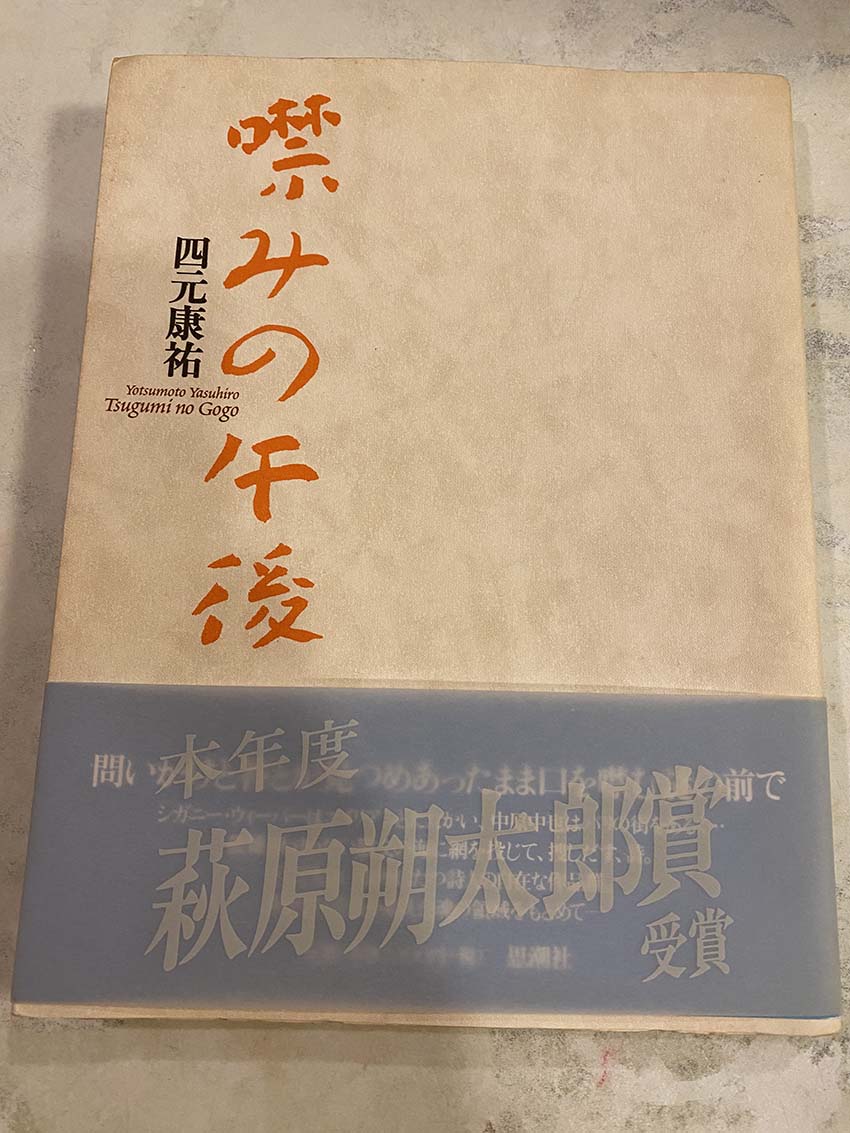

そして別荘といえば読書。今回は四元康祐の詩集を数冊持った。

別荘に到着すると、近くに住む恭子さんが丹精してくれているプランターの花々が迎えてくれる。今回は色とりどりのサフィニア。それだけで、到着の喜びが一気に増す。ポストにたまった各種のチラシ。大抵はそのまま捨ててしまうのだが、青一色の地味なチラシが一枚目に留まった。売り地の広告。地図を見るとうちの数軒先だ。

チラシには「せせらぎの音が聞こえます」と書いてあった。魅力的な文句だ。夜、恭子さんがやってきていつもの宴会が始まった時、そのチラシを見せた。ところが、恭子さん曰く、「せせらぎの音なんて聞こえない。」これにはびっくり。彼女の家も私の家も川沿いに建っていて、川の流れの音は常に聞こえている。

かく言う私も、常にせせらぎの音を意識しているわけではない。別荘で朝を迎える時、深い眠りから徐々に覚めて行きながら、「ああ、雨が降っている」とまず思い、それから、「雨じゃない、川の音なのだ」と気づく。すると、意識からふっと水音は消える。恭子さんは、通奏低音のように流れる豊かな自然の恵みの音に気づかず生活しているのだ。

翌日も晴れて、うんざりするほど暑い日だった。息子一家は早速ビニールプールに水を溜めて遊んでいる。孫のゲンちゃんは、ビニールのワニを被り物にして、ガオー、ガオーとママに襲い掛かる。きゃっきゃっと笑い転げながら避けるママ。パパはバーベキューの準備。日焼けの体をプールに浸かって冷やすと、ビールをクィーと飲み、バーベキューの肉を焼く。それの繰り返し。

ガオー!ママに襲いかかるゲンちゃん

プールサイド情景

「『英米の詩に読むべきものなし』なんて君はどこかで書いていたようだけど、

案外捨てたもんじゃないかもしれないぜ」

案外捨てたもんじゃないかもしれないぜ」

なんて言いながら。そう、この詩集は、今の時代の日常の風景の中で交わされる、今は亡き人たちとのてらいのない会話で出来ている。

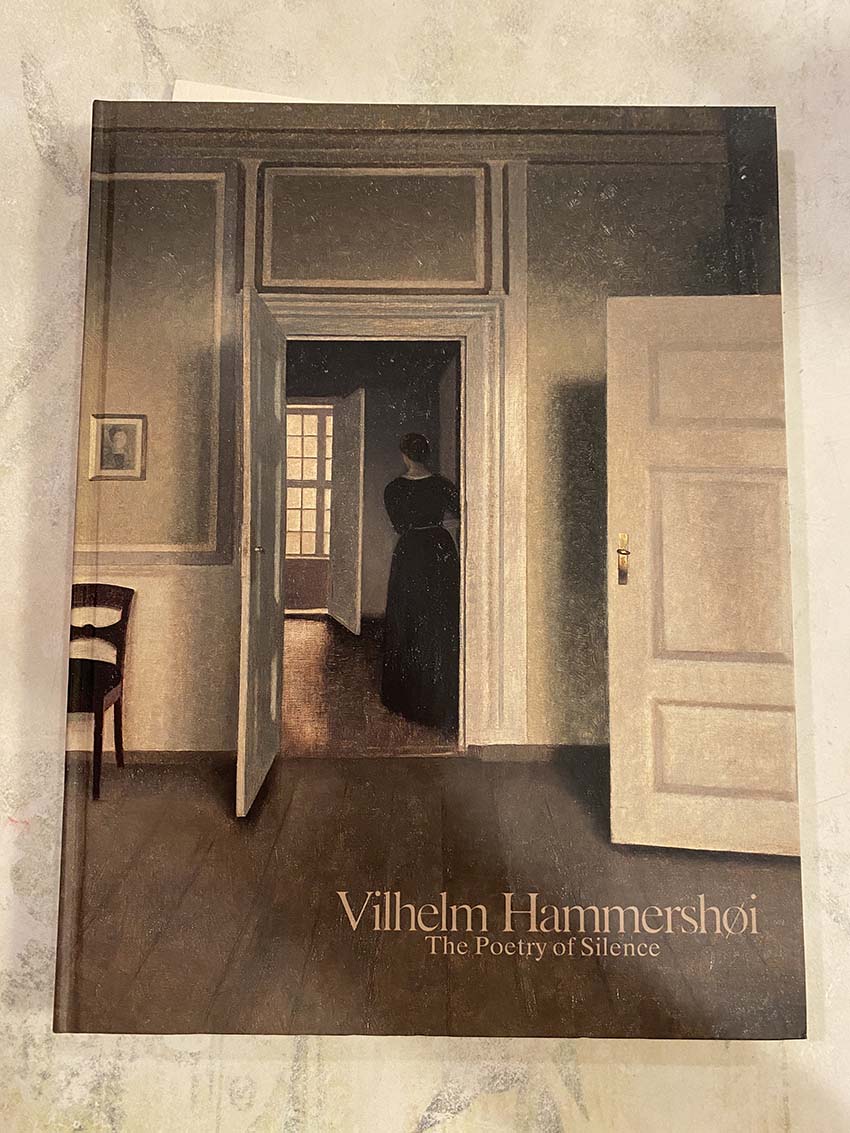

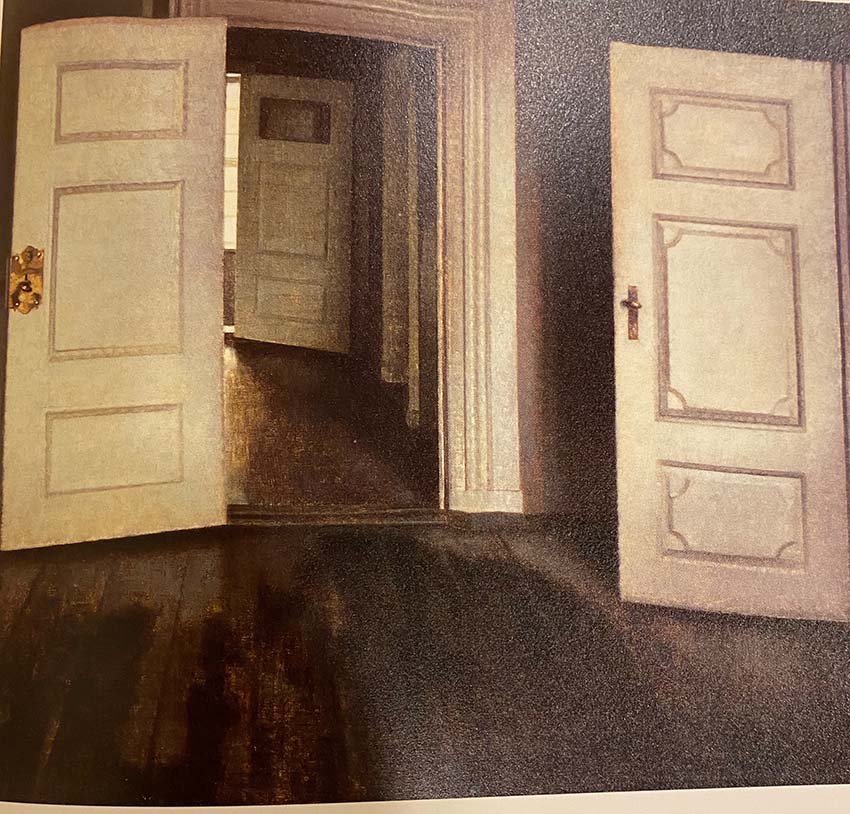

ダンテ、レンブラント、ベックマン、キーツ、カント、・・・読み進むうちに表題の「噤みの午後」という詩のお出ましだ。「私」は、スカンジナビア航空に乗って、コペンハーゲンに行く。「その人に会いに。」その人とは、Vilhelm Hammershoi。今詩人がハマショイと呼ぶこの画家は、20世紀に入って間もなくわずか52歳で亡くなってしまった。「私」は画家本人を前にして、美術評論家顔負けの作品論を展開する。だが、終には、本当に訊きたいことを言葉に出来ず、口を噤んでしまうのだ。

冬の陽を浴びる飾り気のない壁の面

誰もいない部屋の無造作に開け放たれた白い扉

・・・(中略)

あそこにはなにがあるのだろう

誰もいない部屋の無造作に開け放たれた白い扉

・・・(中略)

あそこにはなにがあるのだろう

「私」はあの部屋のことを「噤みの午後」と呼んでいる。〈「噤みの午後」はぼくのなかにあるのに、そこはとても遠い〉とも詩人は書く。

「私」がハマショイと呼ぶ画家は、このブログの筆者である私がハンマースホイとして知っている画家だ。

そしてこの「噤みの午後」という詩で、2008年、国立西洋美術館でこの画家の展覧会の絵を見た時の衝撃が蘇った。四元は、その絵を「どんなにきつく耳をふさいでも、聴こえてしまうしずけさ」と表現している。

ハンマースホイ(これが私の呼び方)の世界には音がない。動きもない。ピアノを弾く妻のイーダの絵からさえ、音の響きは感じられない。だが、それは写真を絵にしたようなものでも、一瞬を切り取ったものでもない。何か、深い存在感だけが絵になっている。

まどみちおの「リンゴ」という詩を思い出す。

リンゴをひとつ

ここにおくと

リンゴの

この 大きさは

この リンゴだけで

いっぱいだ

で始まる詩。まどみちおはここにおくと

リンゴの

この 大きさは

この リンゴだけで

いっぱいだ

ああ ここで

あることと

ないことが

まぶしいように

ぴったりだ

あることと

ないことが

まぶしいように

ぴったりだ

と書く。ハンマースホイの画題は、正にまどみちおの描くリンゴのような存在だ。

ハンマースホイは、この目前の物を、仮想のガラス一枚隔てて見ていたのではないか。わたしが、窓ガラス越しにビニールプールの家族を眺めたように。すると画家の描く妻も室内も、犯し難い、ひとつの宇宙を形成する。画家はその宇宙を愛し、自分の内部に取り込み描いたのだ。画家がこの世からいなくなっても、永遠に残る存在として。

せせらぎの音が常にしている別荘で、ハンマースホイの無音の絵画の秘密を垣間見た気がした。私なりの「噤みの午後」であった。

2008年国立西洋美術館、ハンマースホイ展のチラシ

2008年、ハンマースホイ展のカタログ表紙

Interior with Woman at Piano, Strandgade 30

1901

Oil on canvas

White Doors or Open Doors (一部)

1905

OIL on canvas